校長散歩

2025.07.17

- #授業

- #行事

795 中2みなかみ民泊実習事前学習・藻谷浩介さん講演会

7月8日午後、特別授業の一環として、大教室を会場に、日本総研主席研究員である藻谷浩介さんの講演会が開催されました。演題は『生成AIからは得られない情報で事実を確認し構造を把握する』。7月14日から始まる中2のみなかみ民泊実習の事前学習という位置づけです。

藻谷さんは、『里山資本主義』や『デフレの正体』の著書でも知られるように、メディアにもたびたび出演される日本を代表する地域エコノミストです。その藻谷さんの話を直接聞けるというのは、武蔵の中2生は本当に恵まれています。

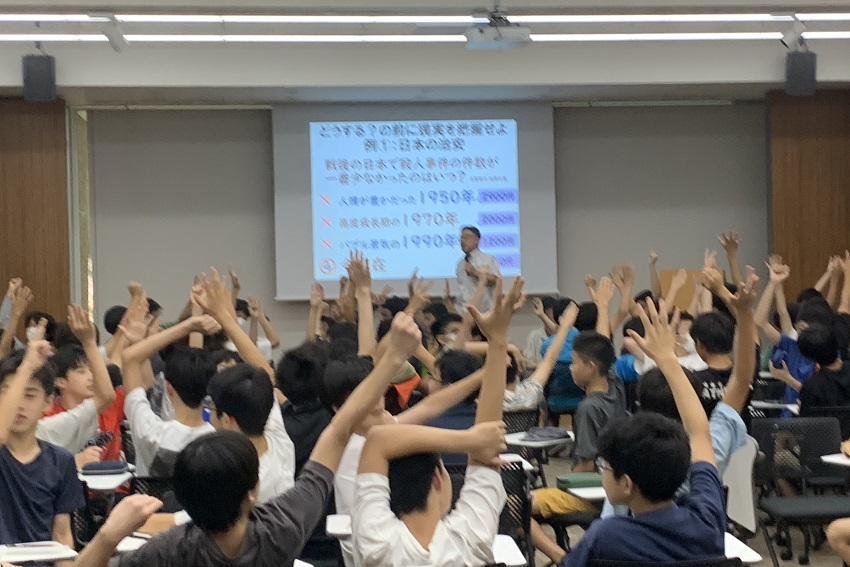

この日、藻谷さんは、様々なクイズを出しながら、生徒同士で話し合わせたり、挙手をさせたりするなど、いわゆるワークショップ形式で講義を進められました。武蔵生はワイワイと議論をしていました。それでいて、聞かせるときには集中して話を聞かせるなど、全く生徒をそらすことがありません。

前半のメッセージは、簡単に言えば「世間で言われている言説が、決して事実ではなく「思いこみ」に支配されている」ということだと思います。「日本の治安はいつが悪いのか」、「食料自給は何ができていて何ができていないのか」、「日本の最大の経常収支赤字国はどこか」などのクイズについて、生徒たちは議論していましたが、私も正解はわかりませんでした。まさに世論は思い込みに支配されています。そうしたメディアの情報をそのまま受け取るのではなく、事実を自分で調べてチェックすること、さらに可能ならば実際に現地に行って、自分で考えることの重要性を伝えられました。

講演の後半は、前半の話の一例として「地域消滅」が語られる中、「過疎」でくくられる地域に大いなる可能性があり、実際に少子化を克服するなど元気な地域がある。さらに「みなかみ」という地域にフォーカスをあて、人口動態や街の建造物についての事実確認(ファクトチェック)をしていただくとともに、今後の可能性に言及していただきました。目先のことではなく、「千年後に何が残っているのか」という視点から物を見ることが重要であると語られたことが印象的でした。

みなかみにこれから向かう生徒たちにとって、また課題研究を進めようとする生徒たちにとって、「事実をどう見るか」という視点から、色々と考えさせられる時間になったと思います。武蔵では「自調自考」を三理想として高く掲げていますが、まさに世の中の言説を「うのみ」にするのではなく、同時に「うがって」見るのではなく、まっさらな目で「自ら調べ自ら考えて」ほしいと思います。

実は、私は藻谷さんのお話を伺うのは4回目です。最初にお話を伺ったのは20年前。行政職員として地域計画策定に携わっていたときでした。あの頃、日本は世界に例を見ない「超高齢社会」「少子化」が到来すると、盛んに警鐘がならされていました。あれから20年、この間の施策はどうだったのかなとも思いますが、一方で、そうした中でも頑張っている地域があり、成果を上げている地域があること、そして高齢者の絶対数も減少に向かっている地域があることを知りました。世界的にもこれから人口減少が進む国や地域が多い中で、「世界に先駆けて高齢者が減少に転じる日本の地域の一部が、子供の再増加を実現し、一足先に再生に向かう」という指摘はなるほどと思いました。

事実を十分確認せずに、問題指摘ばかりが横行しがちな世の中ですが、武蔵生が、今日のお話を踏まえ、どのように考え、どう行動していくか、日本の未来に大いに期待をしたいと思いました。

お忙しい中、楽しくも示唆に富む話をしていただいた藻谷さんに、この場を借りて御礼申し上げたいと思います。また、中2生諸君には、民泊実習での体験が実り多いものになることを期待しています!